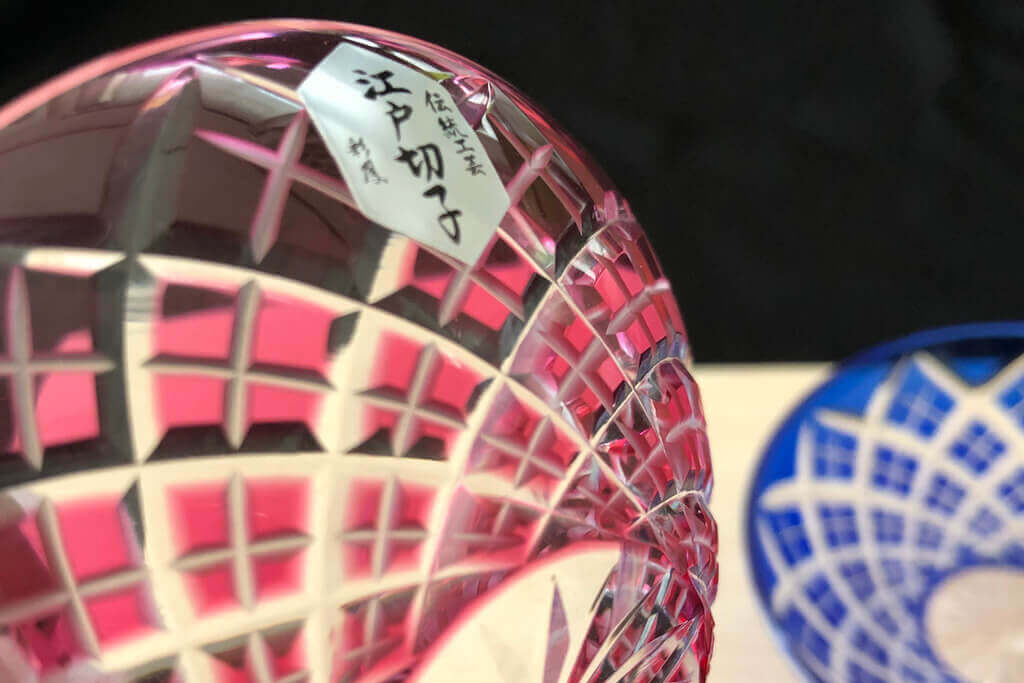

東京都や国指定の伝統工芸品として有名な「江戸切子」。江戸切子はその特徴的な文様と繊細なカット技術により、光を乱反射させることで美しく輝きます。そんな江戸切子は写真映えしやすく、テレビやSNSで見かける機会が増えたことでしょう。

この記事では、日本を代表する伝統工芸品である「江戸切子の良さ」をわかり易く解説要素します。江戸切子の魅力や良さが知りたい方、江戸切子が何なのか今ひとつ分からない方は参考にしてみてください。

目次

江戸切子とは?(読み方:えどきりこ)

「江戸(現:東京都)」でつくられた「切子」のことです。

【江戸】地域の名前。旧江戸地域、現在の東京都。

【切子】ガラスの表面をけずり文様づけをする技法のこと。

※文様(もんよう)→模様(もよう)

つまり「江戸切子」とは、切子によって表面に文様づけされた江戸/東京都産のガラス細工をさします。切子自体がガラスをけずる技法をさしており、文様やデザインが「江戸切子」と呼ばれる訳ではありません。

江戸切子は商標登録されている

結論から言うと、「江戸切子」は江戸切子協同組合によって商標登録されており、組合員さん以外が作成した物は江戸切子と名乗ることができません。

また、江戸切子の定義としては以下の4つがあります。

1.ガラスである

2.手作業

3.主に回転道具を使用する

4.指定された区域(※江東区を中心とした関東一円)で生産されている

※区域の指定は、江戸切子協同組合に帰属します。

引用:江戸切子協同組合公式HPより

以上の4つを満たすことで、正式に江戸切子と名乗ることができるのです。

江戸切子は見事なカット技術と高品質なガラス製品である点から東京都や国の伝統工芸品として評価されるようになりました。

・1985年に東京都の伝統工芸品産業に指定 (昭和60年)

・2002年に経済産業大臣指定伝統的工芸品に指定 (平成14年)

見事な文様づけを、機械に頼らず手作業にて制作する高い技術と完成度が認められ、江戸切子の素晴らしさは日本国内外から高い評価を受けています。そんな江戸切子は、日本を代表する工芸品となり、今日まで受け継がれてきています。

江戸切子の良さは「美しい輝き」にあり

単に「伝統工芸品に指定された」と説明されても、これだけでは江戸切子の”魅力”や”良さ”は分かりませんよね。そんな方へ向けて、江戸切子の魅力や良さを深堀りするポイントをご紹介します。

江戸切子の最大の魅力は美しい輝きを放つ点です。江戸切子は、すべての工程が手作業で行われており、色ガラスを削り色の違いをだすことでステンドグラスのように美しく輝く点、洗練されたデザイン性から使っていない間もインテリアとしても楽しめる点などが江戸切子の魅力として評価されています。

江戸切子には、場面場面によって輝き方が変化するので自分に合う楽しみ方を見つけていただければと思います。

【使って楽しむ江戸切子】本体の色×飲み物の色

江戸切子は、見て楽しむイメージが強いかと思いますが、実際に使うことで一層輝きが楽しめます。特に、江戸切子は注ぐ飲み物の色や透明度によって、グラスの色を強調させたり、グラスにはない色で輝きを放ったりと、色や輝きの幅も広がるでしょう。

江戸切子に注ぐお酒の色で輝き方が変わる

江戸切子は注ぐ飲み物によって反射する色が変化する点も江戸切子の醍醐味の一つです。ロックグラスやビールグラスなど飲み物別にグラスが販売されていますが、その江戸切子の色に注目して商品選びをすると、より輝き具合を楽しめます。

例えば、日本酒やハイボールなどの無色・薄色のお酒をよく飲まれる方は、江戸切子の代表色である「瑠璃色」や「赤色」、「黒」や「紫」などの色付きのグラス。対して、ビールやウィスキーのロックなど色の濃いお酒をよく飲まれる方は、「透明」や「薄色」のグラスを使うことで、江戸切子本体とお酒の色の調和がより楽しめますね。

【見て楽しむ江戸切子】和モダンのデザインが評価

江戸切子は、日本の伝統工芸品でありながらも、どこか西洋のガラス細工を思わせるデザインです。理由としては、江戸切子が海外のカットグラスをまねて作られた歴史があるからです。海外のグラスをカットする技術を勉強し、日本の伝統的な文様をグラスに施せるようになったことで、和モダンなデザインに仕上がりました。

他の伝統工芸品は、日本色が強いデザインの一方、江戸切子は和と洋のデザインがよく調和しており、日本の国内外から高い評価を受けています。

江戸切子の内側を覗くとワクワクする万華鏡デザイン

幾何学デザインの江戸切子は、グラスの内側を覗くことで万華鏡のように楽しめます。ものにもよりますが、江戸切子はグラスの底にも文様が施されており、内側を覗くとグラスの側面と底の文様を一緒に見ることができます。

覗きながらグラスを回転させたり、光に向けたりすれば新たな発見がきっとあるはずです。普段使っている江戸切子とは違った一面を覗くきっかけになることでしょう。また、万華鏡のように覗くのであれば、背の低いロックグラスや呑み口が広がっているタンブラーの方が、模様が見やすいのでおすすめです。

江戸切子はインテリアにもなる

江戸切子は、洗練されたデザイン性から使っていない間もインテリアとしても活躍してくれます。そのため、棚やテーブルに飾っておくだけで、ステンドグラスのように美しい輝きを放ち続けてくれるでしょう。

加えて、江戸切子はグラス以外にも種類があり、その内に一つに「花瓶」があります。花束を生ける用の花瓶から、好きな花を一輪分生けられる一輪挿しなど。花の美しさを引き出してくれるデザインの江戸切子は、高いインテリア性も兼ね備えています。

江戸切子はプレゼントやギフトと相性が良い

加えて、江戸切子は高級感がありプレゼント向きという意見あります。江戸切子は美しい輝きやデザイン性の高さが魅力ですが、理由は他にもあります。それは、施されている文様それぞれに、縁起物としての意味が込められているからです。

そのため、結婚祝いを始めとしたお祝いの席での贈り物や自分へのご褒美に購入される方が多いです。

江戸切子の魅力が決まる!美しい輝きを引き出す6つの制作工程(動画あり)

ここでは、江戸切子の制作工程を順に解説していきます。江戸切子の制作過程は大きく分けて以下の6つに分けられます。注目してほしいポイントとしては、以下の工程がすべて手作業でつくられている点です。

・割りだし(Waridashi)

・粗ずり(Arazuri)

・三番がけ(Sanbangake)

・石がけ(Ishikake)

・みがき(Migaki)

・バフがけ(Bafugake)

それでは順番に説明していきますが、簡単な手順説明としては「目印の線を書く→大まかにけずる→細かくけずっていく→表面をみがく→仕上げる」の流れです。

割りだし(Waridashi)

まずは、文様をけずるための線を「たて」「よこ」と色ガラスに書いていきます。現在はマーカーで線を書いていますが、昔は筆で書いていたそうです。職人さんは、割りだしで書いた線をもとに手作業でカットしていきます。

そのため、割りだしは文様をカットする際の大切なガイドラインです。

粗ずり(Arazuri)

割りだしで書いた線をもとに、大まかなデザインを決めてガラスの表面をカットしていきます。

けずる程度としては、完成の約半分から3分の2ほどの深さほど。割りだしで書いた線を頼りに手作業でカットできるのは、職人さんのすごさだと思います。

むかしは、金剛砂(こんごうしゃ)という粒の荒い砂を円盤につけ、その円盤を回転させながらガラスをけずっていたそうです。現代では、金剛砂のかわりに硬い鉱物として有名なダイヤモンドを使ったダイヤモンドホイールという切削(せっさく)工具を使用しています。

三番がけ(Sanbangake)

三番がけでは、ダイヤモンドホイール(切削工具)に水をつけながら粗ずりでカットした部分を、より細かく滑らかになるようにけずっていきます。

基本的にカット作業は、三番がけが最後で次の工程から調整や仕上げに入ります。そのため、切子のデザインが決まる重要な工程であり、正確かつ繊細な技術が求められます。

石がけ(Ishikake)

石がけは、けずりのなかでは最後の仕上げとなる工程です。

三番がけで滑らかにしたカット面を均一になるように、砥石(といし)のついた円盤でけづります。石がけによりガラスの表面が滑らかにならない場合、次の工程の「みがき」をしてもきれいに輝かないとのこと。

みがき(Migaki)

みがきでは、カット面の光沢をだすため、回転式の木盤や樹脂系パッドと水に溶いた研磨剤を使用しガラスの表面を磨きます。また、研磨剤を使うのではなく、ガラスを薬品に浸して光沢をだす「酸みがき」という方法もあります。

酸みがきは薬品につけるだけのため、手作業の工程が多い職人さんの強い味方です。ですがその反面、手作業のみがきと比べて仕上がりが劣ってしまうデメリットもあります。

バフがけ(Bafugake)

最後は、フェルトや綿などの布製の円盤と細かい粒子の研磨剤を使い、みがきの仕上げをしていきます。研磨剤には、水に溶ける酸化セリウムが使われます。

以上の6工程を経て、江戸切子は伝統的かつ見事な文様と素晴らしい輝きを放つガラス細工として完成します。

職人さんが一つ一つ手作業で作っている江戸切子は、相応の手間がかかりますので機械で大量に作るグラスより値段が高くなります。ですが、一つ一つ丁寧に手づくりされた江戸切子は、かけた手間の分だけ高級感があり、魅力的な光を放ちなどの良さもあります。

そんな江戸切子は、お祝いごとの贈り物や日本文化が好きな方へのプレゼントなどで人気の商品です。

【合わせて知りたい】素材の違いで江戸切子の値段が変わる

江戸切子に使われているガラスは、一般的にソーダガラスとクリスタルガラスの2種類があります。

ソーダガラス→軽くて丈夫なのが特徴。安価で購入しやすく日常生活でも使いやすい

クリスタルガラス→ソーダガラスより高価だが柔軟性があり複雑な文様も削れる。高級感あふれる輝きを放つ

高級品のイメージが強い江戸切子ですが、ソーダガラス製のものであれば単体で5,000円前後から買えます。ソーダガラスの特徴は、軽くて丈夫なので普段使いしやすく、ちょっとしたプレゼントや自分へのご褒美として手が出しやすいですね。

また、クリスタルガラス製の江戸切子はソーダガラス製に比べて高価になりますが、その分だけ複雑な文様が削れるため、より美しい輝きが楽しめたり高級感があったりとプレゼント向きです。

魅力的な輝きを放つ文様の特徴

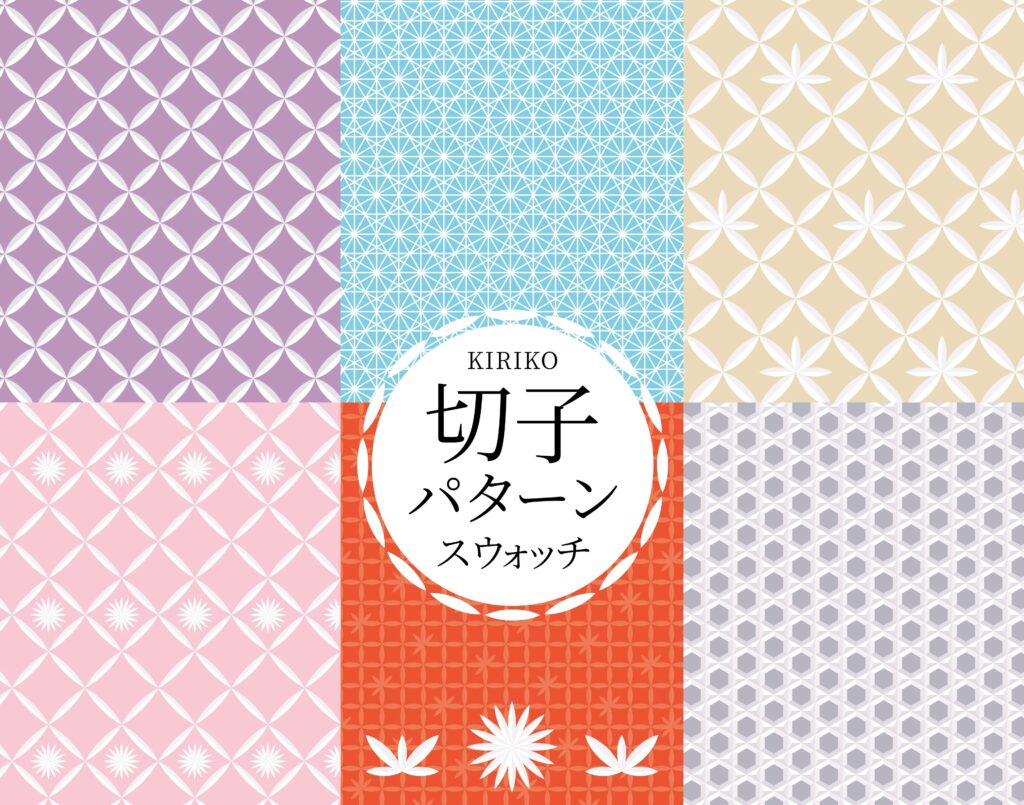

江戸切子に施された見事な文様は、一見すると同じように見えますが実は種類が多いです。そして、文様によって光の屈折度合いが変化するため、放つ輝きも変化してきます。

また、江戸切子に施される模様は無数にあると言われています。特に、代表的な文様だけでも14種類もあり、文様同士の掛け合わせや職人さんの試みにより、その数は無限に広がるのです。

江戸切子の良さが引き立つ14種の文様一覧

・矢来文(Yarai)

・魚子文(Nanako)

・麻の葉文(Asa-no-ha)

・七宝文(Shippo)

・六角籠目文(Rokkaku-kagome)

・八角籠目文(Hakkaku-kagome)

・菊繋ぎ文(Kiku-tSunagi)

・菊籠目文(Kiku-kagome)

・菊花文(Kikka)

・笹の葉文(Sasa-no-ha)

・芯無し蜘蛛の巣文(Shin-nashi Kumo-no-su)

・芯有り蜘蛛の巣文(Shin-ari Kumo-no-su)

・亀甲文(Kikko)

・花切子 ぶどう(Hanagiriko-grape)

代表的な文様は、麻の葉や菊の葉、竹で編まれた籠などを表しています。「麻の葉」には健康を願う意味があったり、「籠目」には魔除けとして意味があったりします。どれも特徴的かつ魅力的な文様ですが、文様それぞれに個別の意味がある点もまた江戸切子の面白さだと言えます。

しかし、文様は代表的な14種以外にもあり、そのすべてを記憶してけずりわけるのは至難の業でしょう。数パターンの文様を専門でけずる職人さんがいたり、何種類もの文様を記憶してけずりわける職人さんもいたりと、さまざまです。

グラスからアクセサリーまで江戸切子の形はさまざま

江戸切子と聞くと、「グラス」や「タンブラー」が有名かと思います。しかし、江戸切子自体はガラス細工であるため、切子が施せるものであれば江戸切子として作れます。

では現在、江戸切子として販売されている商品が何種類くらいあるのかを簡単にまとめました。

・タンブラー

・ミニグラス

・オールドグラス

・ぐい吞み

・冷酒グラス

・ロックグラス

・ワイングラス

・スリムグラス

・食器(皿、茶碗、小鉢、切子おろしなど)

・花瓶

・一輪挿し(花瓶)

・ピアス

・ネックレス

・ペンダント

・カフスリング

江戸切子はグラスやコップからピアスやネックレスなどのアクセサリーまで形はさまざまです。また、江戸切子の技術はスカイツリーの内装に使われていたり、技法を応用したスマホケースがつくられたりした例もあります。

江戸切子は使いやすいのか?丈夫で持ちやすい江戸切子を選ぶコツ

たくさんの江戸切子が出回っていますが、しっかりとした品質のものは高価なものが多く、購入してもなかなか普段使いできないですよね。伝統工芸品ですから、繊細で壊れやすいものではあります。しかし、ポイントを押さえておけば、丈夫で使いやすい江戸切子を見極めることができますよ。

江戸切子の持ちやすさは何で決まる?うっかり落とさないために見るべきポイント

高価な江戸切子を購入できない理由の一つとして、「落として壊してしまう恐れ」がありますよね。せっかく買ったのに、落として割ってしまっては使い物になりません。

落とさないためには、サイズ感が自分の手にあっているか、また滑りにくいガラス面の江戸切子を選びます。また、購入する際に可能であれば手にとって、手にフィットするか確認しましょう。

その他にも、江戸切子の模様をじっくり見てください。模様がたくさんあったり、彫りの深い模様があったりする方が、表面の凹凸が多いので、滑りづらいのです。

江戸切子の手入れのしやすさは素材と仕上げ方で変わる

江戸切子には、クリスタルガラスと、ソーダガラス、2種類の素材があります。繊細なクリスタルガラスは、ソーダグラスに比べ価格は高くなります。丈夫さでは劣りますが、抜群の透明度と重厚感があるのが特徴です。

洗う際に傷つきづらい江戸切子が欲しい場合は、ソーダガラスの器を選びましょう。ソーダガラスは、一般的な硝子コップや食器などに使われるくらい、固くて丈夫で比較的安価なのが特徴です。

江戸切子の輝きを保つための洗い方・使い方

お手入れの注意点としては、カット面の汚れはたわしや歯ブラシなどガラスより柔らかい素材で丁寧に手洗いすること。また、「金たわし」を使用してしまうと、ガラスの表面を傷つけてしまう恐れがあるので、使用しないように。

その他、電子レンジや食器洗浄機での使用は避け、重ねず保管することが大切です。洗い方に気をつけるだけで、江戸切子の美しい輝きをいつまでも保つことが出来ます。

江戸切子の歴史について簡単解説

江戸時代後期頃に日本に伝わってきた海外製のカットグラス。「切子」と呼ばれるその繊細な加工技術に多くの日本人が魅了されました。江戸時代の職人・加賀屋久兵衛もカットグラスの影響を受け、1834年に江戸大伝馬町で「金剛砂(こんごうしゃ)」という砂質の鉱物を使い、ガラスの彫刻に初挑戦。これが、江戸切子の始まりだと言われています。

その後、明治時代にイギリスからカット技師を招き指導受け、日本の職人たちの技術が上がったこと。ガラス製品が日常生活に普及したことなどが影響し、江戸切子は一大産業になるまで成長しました。

江戸切子の歴史についてもう少し詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

最後に

古き良き日本の伝統を現在まで受け継いでいる「江戸切子」。繊細な加工技術と透明なグラスに注がれた飲みものから、美しい輝きを放つ伝統工芸品です。また、注ぐ飲み物と本体の色で輝き方が無限大に広がる点も江戸切子のもつ魅力の一つでしょう。

加えて、江戸切子は結婚祝いや外国の方へのプレゼントとしても人気の商品です。また、プレゼントだけでなく自分へのご褒美に江戸切子はおすすめです。江戸切子のグラスで息抜きの晩酌を豪華にしてはいかがでしょうか。

さまざまな江戸切子をチェックしたい方はこちら

江戸切子 - ハレトケギフト|ハレの日に心のこもった贈り物を

おしゃれな江戸切子のペアグラスに興味がある方はこちら

おしゃれな江戸切子のペアグラス26選【結婚祝いなどの贈り物におすすめ】